Aschkenasim

Als Aschkenasim (hebräisch אַשְׁכְּנַזִים, Plural von אַשְׁכְּנַזִי Aschkenasi), deutsch Aschkenasen oder aschkenasische Juden (hebräisch יְהוּדֵי אַשְׁכְּנַז Jehudei Aschkenas, jiddisch אַשכּנזישע ייִדן Aschkenasische Jiddn), bezeichnen sich mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren. Sie bilden die größte ethno-religiöse Gruppe im heutigen Judentum. 1939 waren 94 % aller Juden aschkenasischer Abstammung, und im 21. Jahrhundert machen sie etwa 70 % aus.

Die Bezeichnung stammt vom biblischen Personen- und Gebietsnamen Aschkenas. Eingewanderte Juden übertrugen ihn im 9. Jahrhundert auf das deutschsprachige Gebiet und die dort lebenden Juden. Mit deren zunehmender Verbreitung ging der Name auf alle europäischen Juden über, mit Ausnahme der in Portugal und Spanien ansässigen Sepharden. Die beiden Bezeichnungen stehen denn auch für verschiedene Halacha- und Sittenkreise im Judentum. Die aschkenasische halachisch-juristische Tradition geht bis auf Rabbeinu Gerschom zurück und ist vor allem in den Rema-Glossen epitomisiert. Die einst am weitesten verbreitete Alltagssprache unter den Aschkenasim war Jiddisch; heute wird es fast nur in ultra-orthodoxen Kreisen als Muttersprache gesprochen.

Herkunft

BearbeitenSeit etwa 200 v. Chr. bestand eine jüdische Gemeinde in Rom. Infolge der Niederlagen im jüdischen Krieg (70 n. Chr.) und im Bar-Kochba-Aufstand (130 n. Chr.) gelangten viele weitere Juden als Sklaven nach Italien.[1] Viele ihrer Nachfahren wanderten später in Gebiete nördlich der Alpen aus, andere kehrten nach der islamischen Eroberung Jerusalems im 7. Jahrhundert in ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet zurück. Bis etwa 1000 n. Chr. lebten die meisten Juden unter islamischer Herrschaft.[2]

Die Gemeinde von Köln ist im Jahre 321 n. Chr. die erste belegte jüdische Gemeinde im deutschsprachigen Raum. In Paris und Orléans sind vor 500 erstmals Synagogen belegt. Ob diese Gemeinden durchgehend bestanden, ist ungewiss. Im Jahre 825 gewährte Ludwig der Fromme gegen kirchlichen Widerstand jüdischen Händlern seines Reichs Lebensschutz, Steuerbefreiung, freie Religionsausübung, rabbinische Gerichte und Schutz ihrer Sklaven vor Zwangstaufen.[3] Nach der Familienchronik (1220) von Rabbi Eleasar ben Juda ben Kalonymos brachte ein „König Karl“ die Kalonymiden von Lucca nach Mainz.[4] Damit könnte entweder Karl der Große oder Karl der Kahle gemeint sein. Eine Quelle des 16. Jahrhunderts nennt als Zeitpunkt der Ansiedlung das Jahr 917, in dem aber weder der eine noch der andere regierte.[5] Die Erzählung gilt daher als legendarisch.

Die drei SchUM-Gemeinden Mainz (belegt ab 917), Speyer und Worms (ab 980) gelten als Geburtsorte des aschkenasischen Judentums. Ihre Talmudschulen (Jeschiwot) wurden im 10. Jahrhundert für die jüdische Rechtsprechung im Gebiet Aschkenas zuständig.[6]

Eine weitere Hypothese führt die osteuropäischen Aschkenasim überwiegend auf Zuwanderung von Konvertiten oder ihren Nachfahren aus dem ehemaligen Reich der Chasaren in Südosteuropa und der Kaukasusregion zurück. Die Chasarentheorie gilt in der Geschichtswissenschaft als „mehr als fragwürdig“.[7] Heute wird sie vor allem von Antisemiten wie der Christian-Identity-Bewegung oder dem rechtsesoterischen Verschwörungstheoretiker David Icke verbreitet, weil sie erlaubt, zwischen vermeintlich „guten“ und „bösen“ Juden, nämlich den angeblich von den Israeliten abstammenden Sephardim und den chasarischen, also eigentlich kaukasischen Aschkenasim zu unterscheiden.[8]

Genetische Studien

BearbeitenMehrere wissenschaftliche Studien über die genetische Abstammung und Entwicklung der heute lebenden Juden kommen zu dem Schluss, dass heutige Juden viele Gene von einer ursprünglichen jüdischen Bevölkerungsgruppe geerbt haben, die vor rund 3000 Jahren in dem als Levante bezeichneten östlichen Mittelmeerraum lebte.[9][10][11] Eine Arbeitsgruppe um den Genetiker Harry Ostrer untersuchte hierfür die DNA von 237 Menschen, deren Familien seit Generationen jüdisch sind und die die großen Gruppen der Diaspora repräsentieren (die Aschkenasim, die Sephardim und die Mizrachim), und verglich ihre Erbinformation mit der von 2800 Nichtjuden. Laut dieser Studie sind sich die drei Diaspora-Gruppen genetisch näher als Nichtjuden der jeweils gleichen Region. Innerhalb jeder Gruppe seien die Personen so verwandt wie Cousins zweiten bis fünften Grades. Insbesondere die Verwandtschaft zwischen Aschkenasim und Sephardim sei überzeugend nachgewiesen worden. Anhand der Studie sei auch sehr gut die Vermischung mit der europäischen Bevölkerung nachvollziehbar, so Ostrer. Die oben genannte Hypothese, die Aschkenasim stammten hauptsächlich von den Chasaren ab, sei durch die Genetiker auf diese Weise widerlegt worden. Zwar gebe es Hinweise auf eine „genetische Vermischung“ mit den Chasaren, doch sei dieser Einfluss aus wissenschaftlicher Sicht sehr begrenzt.[12][13]

Der Genetiker Eran Elhaik schätzt die Verwandtschaft zwischen Kaukasiern und Aschkenasim hingegen als deutlich enger ein. Das Genom der europäischen Juden sei laut Elhaik allerdings „ein Flickenteppich aus antiken Volksgruppen wie judaisierten Chasaren, griechisch-römischen Juden, mesopotamischen Juden und Bewohnern Judäas“. Die Arbeit Elhaiks wurde teilweise harsch kritisiert. Der Nahostwissenschaftler Seth Frantzman warf dem Genetiker mangelnde Seriosität vor. So hatte Elhaik nachweislich falsche statistische Werte in seiner Studie angegeben.[14]

Ein internationales Team von Genetikern studierte Überreste von Juden, die im 14. Jahrhundert in Erfurt starben, und fand heraus, dass sie aus zwei populationsgenetischen Clustern bestanden, deren einer sich stark mit Slawen vermischt hatte, wogegen der andere („Erfurt-ME“) einen sehr hohen Anteil an Vorfahren aus dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten aufwies, aber möglicherweise 3 Prozent ethnisch deutsche Vorfahren hatte.[15]

Eine genetische Studie von Kevin Brook ergab, dass Aschkenasim mehrere mitochondriale Haplogruppen mit nichtjüdischen Menschen aus Deutschland teilen, darunter H2a1e1a, H7e, H7j, H26c und J1c7a, und dass diese möglicherweise mittelalterliche deutsche Vorfahren teilen.[16] In Bayern wurde ein alter nichtjüdischer Träger von J1c7a gefunden.[17]

Geschichte

BearbeitenHochmittelalter

BearbeitenAb dem 11. Jahrhundert stellten diverse Reichsstädte den aschkenasischen Judengemeinschaften Schutzbriefe aus, um von der regen Handelstätigkeit der aschkenasischen Juden und einem damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung zu profitieren.[18] Trotz dieses Protektionsversprechens der Reichsstädte für die aschkenasischen Juden zerstörten im Jahre 1096 beim ersten Kreuzzug christliche Kreuzfahrer die Judengemeinden des Rheinlands, ermordeten die meisten Mitglieder oder versuchten, sie zwangszutaufen. Dem kamen manche aschkenasischen Gemeinden durch Gruppenselbsttötung zuvor, die sie als Heiligung des jüdischen Gottes JHWH (Kiddusch Haschem) verstanden.[19]

Die Kalonymiden begründeten eine einflussreiche Schule zur jüdischen Dichtkunst, zu Werken des Saadia Gaon und zur vorkabbalistischen Merkaba-Literatur. Sie prägten die aschkenasische Mystik, aus der seit etwa 1150 der mittelalterliche Chassidismus entstand.[20][21]

Ab etwa 1200 entstand Jiddisch, eine Art mittelhochdeutscher, mit vielen Hebraismen und Aramaismen angereicherter und in hebräischer Schrift geschriebener Dialekt. Diese Sprache breitete sich mit den Aschkenasim zunächst nach Osteuropa, später in die ganze Welt aus, trug entscheidend zu ihrer eigenen Kultur bei und ist bis heute, wenn auch nur noch sehr selten gesprochen, erhalten.[22]

Während der Pestepidemie von 1349 kam es im französischen und deutschen Sprachraum erneut zu zahlreichen Pogromen gegen die aschkenasischen Gemeinden (siehe Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes). Viele Überlebende flohen, vor allem nach Polen-Litauen, wo sie willkommen waren und beim Aufbau der Wirtschaft mitwirkten.

Frühe Neuzeit

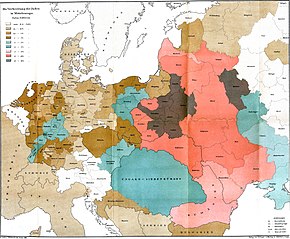

BearbeitenIm 13., 14. und 15. Jahrhundert waren die aschkenasischen Juden bis auf eine in Deutschland, Böhmen und Italien verbliebene Minderheit aus West- und Mitteleuropa nach Osteuropa vertrieben worden und siedelten in die Ukraine, nach Rumänien, Russland, Ungarn und vor allem ins Königreich Polen-Litauen um (siehe Juden in Mittel- und Osteuropa). Die daraus entstandenen jüdischen Gemeinden behielten bis zum Holocaust ihren ausgeprägt aschkenasisch-rabbinischen Charakter. Die Liturgie und die religiösen Traditionen der Juden aus Polen-Litauen stützten sich auf mittelalterliche Überlieferungen. Bis zum 16. Jahrhundert hatten die meisten führenden polnischen Rabbiner ihre Ausbildung in Talmudschulen in Deutschland und Böhmen erhalten und emigrierten anschließend in die osteuropäischen Gemeinden.

Im Gegensatz zu den sephardischen Juden, die im relativ toleranten und kulturell offenen islamischen Herrschaftsbereich zahlreiche philosophische und literarische Traditionen entwickelten, die von der umgebenden Kultur beeinflusst waren, sonderten sich die aschkenasischen Juden in Osteuropa von der ihnen größtenteils feindlich gesinnten christlichen Umwelt mehr und mehr ab. Ihr geistiges Interesse beschränkte sich lange Zeit ausschließlich auf die rabbinische Literatur.

Doch trotz ihrer Absonderung von der christlichen Gesellschaft fanden Juden in Polen-Litauen zunächst viel mehr Sicherheit als in Westeuropa. Dies beruht in großem Maße auf Privilegien, die ihnen die polnischen Könige und litauischen Großfürsten gewährten. 70 Prozent der polnisch-litauischen Aschkenasim lebten in Städten gleichrangig neben Nichtjuden. Adelige Grundbesitzer förderten aschkenasische Händler, weil diese hohe Preise auf landwirtschaftliche Produkte zahlten, gute Auslandsverbindungen besaßen und sich politisch loyal verhielten. Das bewirkte einen Aufschwung polnisch-litauischer Ortschaften und deren Judengemeinden. Daraus entstanden die Schtetlech, in denen Aschkenasim die Bevölkerungsmehrheit stellten, vorwiegend das Ortszentrum bewohnten und eine eigene soziale Organisation prägten. Sie bildeten in von nichtjüdischen Königsbeamten verwalteten und von christlichen Gilden und Zünften dominierten Städten Polen-Litauens einflussreiche, aber als Konkurrenz abgelehnte Minderheiten. Im 18. Jahrhundert dominierten sie den Handel und das Handwerk im feudalistischen Ständestaat Polen-Litauen.[23]

Ab 1600 begannen osteuropäische Aschkenasim und einige Sephardim, teils zwangschristianisiert, infolge von Pogromen und im Zuge des Dreißigjährigen Krieges sich erneut vermehrt in mittel- und westeuropäischen Handelszentren anzusiedeln. Um 1650 gab es insgesamt geschätzt knapp 500.000 Aschkenasim.[24]

Zurückwandernde Aschkenasim aus Osteuropa gründeten im 17. und 18. Jahrhundert neue jüdische Gemeinden in den großen Städten Mittel- und Westeuropas. In deutschen Gebieten erlaubte der jeweilige Herrscher zunächst einem Hofjuden und seinen Bediensteten den Zuzug. Daraus entstanden neue Judengemeinden, die zumeist vom auch als Schtadlan bekannten jeweiligen Hofjuden vertreten wurde. Die deutschen Behörden verlangten von den aschkenasischen Zuwanderern hohe Zahlungen für Ansiedlungsrechte, beaufsichtigten ihre Erwerbsquellen, begrenzten ihre Bewegungsfreiheit und griffen in ihre Rechtsprechung ein. Dadurch gerieten die neuen Gemeinden in starke Abhängigkeit von der Gunst der Behörden. Versuche der führenden aschkenasischen Juden, autonome Organisationsformen in Übereinkunft mit den jeweiligen Herrschern zu bewahren, verstärkten oft die Distanz zwischen reicheren und ärmeren Aschkenasim und das Misstrauen von Nichtjuden.[25]

20. Jahrhundert bis heute

BearbeitenIn Folge von antisemitischen Pogromen emigrierten zwischen 1881 und 1924 etwa zwei Millionen Aschkenasim aus dem Russischen Kaiserreich sowie aus Mittel- und Osteuropa vor allem in die USA, nach Südafrika und Australien. Der Zweite Weltkrieg und der Holocaust lösten weitere umfangreiche Flüchtlingswellen in die USA, nach Südamerika und vor allem in das von aschkenasischen Juden gegründete Israel aus. Laut einer Studie der Hebräischen Universität Jerusalem leben in Israel 2,8 Millionen Aschkenasim, in den USA sind geschätzte 90 Prozent der 6 Millionen dort lebenden Juden Aschkenasim. In Deutschland leben etwa 200.000 aschkenasische Juden. Das heutige Judentum besteht zu etwa 80 Prozent und entsprechend 10 Millionen Menschen aus Aschkenasim.[26] Derzeit sind New York City, London, Antwerpen, Manchester und zunehmend wieder Berlin die zahlenmäßig und kulturell bedeutendsten Metropolen aschkenasischen Wirkens.

Die kulturelle Kluft zwischen Aschkenasim und anderen jüdischen Gruppen wie der Sephardim und der Mizrachim hinsichtlich politischen Einflusses, Brauchtum, Glaubensvorstellungen, Bildung, Gewohnheiten und Sprache ist vor allem in Israel unübersehbar.

Kulturelle Unterschiede lassen sich an verschiedenen Bestattungsweisen erkennen. Der jüdische Friedhof in Hamburg-Altona ist einzigartig, da hier Aschkenasim und Sepharden auf demselben Friedhof ruhen. Im aschkenasischen Teil des Friedhofs sind die Grabsteine stehend aufgestellt und tragen hebräische Inschriften, während im sephardischen Teil Grabplatten in den Boden eingelassen wurden, die oft portugiesische Inschriften tragen und reich mit Reliefs geschmückt sind.

Familiennamen

BearbeitenAschkenasische Juden hatten bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts meist noch keine festen Familiennamen. In aller Regel wurde der Name des Vaters als zweiter Name benutzt, also beispielsweise Jakob ben Nathan = Jakob, Sohn des Nathan. Grund dafür ist unter anderem die Verordnung von Rabbenu Tam (Jacob ben Meir) aus dem 12. Jahrhundert, dass in einer Scheidungsurkunde nur von Juden unter Juden verwendete Namen (d. h. Eigen- und Vatersnamen) verwendet werden durften, aber nicht von Juden ausschließlich im Verkehr mit Nichtjuden verwendete Beinamen. Diese Anweisung wurde danach bei vergleichbaren Verträgen, zum Beispiel Ehe- und Geschäftsverträgen, adäquat angewendet. Bis heute bestehen jüdische Namen aus dem Vornamen und dem Vornamen des Vaters, wobei ein ben ‚Sohn (von)‘ beziehungsweise bat ‚Tochter (von)‘ dazwischengeschoben wird. Im religiösen Bereich wird der Name besonders zu rituellen Zwecken benutzt, so bei Jungen erstmals bei der Beschneidung sowie bei der Bar Mitzwa anlässlich des Aufrufs zur Toralesung. In der Regel steht dieser Name auf dem Grabstein eines Juden.

Es gab Ausnahmen von dieser Regel. Am wichtigsten war der Brauch, eine rabbinische Dynastie mit einem – meist vom Herkunftsort des Gründers abgeleiteten – Familiennamen zu bezeichnen, zum Beispiel von Katzenelnbogen oder Emden. Diese Nachnamen dienten teils als Familiennamen, teils sozusagen als Markennamen. Schwiegersöhne, die Rabbiner wurden, erbten oft den Namen, und Söhne, die nicht Rabbiner wurden, trugen ihn meistens nicht.

Ebenfalls vom Herkunftsort abgeleitet sind die typisch aschkenasischen Familiennamen Oppenheim, Warburg, Guggenheim, Frankfurter, Landauer, Feuchtwanger, Kissinger, Spira und ähnlich (von Speyer), Dreyfuss (von französisch Trèves für Trier) und Mintz (von Mainz). Zum Teil wurden Familiennamen von einzelnen Häusern abgeleitet. Bekannt sind die Ableitungen Rothschild – vom „Haus zum Rothen Schild“ – und Schwarzschild – vom „Haus zum Schwarzen Schild“ – von Häusern der Frankfurter Judengasse.[27]

Aus der Tora leiten sich die aschkenasischen Namen Rubin, Bernstein, Diamant und die ihnen zuzuordnenden Fahnenfarben Rot/Roth, Grün, Schwarz/Schwartz, Weiss/Weiß, Rosa, oftmals erweitert um Zusätze wie Grünspan, Rosenblatt, Rosenzweig und Rosenthal ab. Vergleichbar sind Silber und Gold beinhaltende Namen, die mit den Erzengeln Michael und Gabriel in Verbindung gebracht werden. Im Judentum wird Michael zusammen mit Gabriel bildhaft als Schutzengel des Volkes Israel benannt. Demnach brachte nach der Überlieferung Gabriel das Gold zur Erde – daher Goldberg, Goldmann oder Goldstein. Nach einer rabbinischen Erzählung besteht Michael ganz aus Schnee, weshalb ihm das Metall Silber zugeordnet ist – demzufolge die Namen Silberberg, Silbermann, Silberstein. Die recht häufig vertretenen aschkenasischen Nachnamen Weizenbaum, Feigenbaum, Honigmann und Teitelbaum beschreiben die heiligen Früchte im 5. Buch Mose.

Cohen (mit den Varianten Coen, Cahn, Cohn, Kohn, Kagan, Kahn, Katz und Kuhn) ist der biblische Name von Angehörigen einer Sippe mit priesterlichen Funktionen im aschkenasischen Judentum – den Kohanim. Der Name Levi und die Variante Weil geht auf den jüdischen Volksstamm der Leviten zurück, wurde vom Vater auf den Sohn weitergetragen und erschien in fast allen jüdischen Urkunden, Grabsteinen usw., wenn ein dort erwähnter Mann diesem Stamm zugehörte. Juda, der mächtigste Stamm unter den Zwölf Stämmen Israels, wird traditionell von einem Löwen symbolisiert – auf Jiddisch Loew – und davon abgeleitet Loeb.

In den absolutistisch regierten Staaten Mitteleuropas wurde Ende des 18. Jahrhunderts damit begonnen, von jüdischen Bewohnern als Bedingung für erweiterte Bürgerrechte die Annahme eines unveränderbaren Familiennamens zu fordern. Zuerst geschah dies 1787 in den Habsburgischen Erbländern, später folgten jedoch weitere Staaten und Städte. Nach und nach führten dann alle Staaten Europas ähnliche Regelungen ein.

Aschkenasische Juden konnten ihre neuen Namen nicht immer frei wählen. So kam es in vereinzelten Fällen zu erniedrigenden oder beleidigenden Nachnamen wie Trinker, Bettelarm und Maulwurf, die später meist wieder geändert werden durften. Die österreichischen und französischen Gesetze ließen keine neuen Namen zu, die den jüdischen Hintergrund des Trägers deutlich herausstellten – bei Namensgebungen aus dem Tanach oder biblischen Städtenamen. Die jüdischen sollten sich von deutschen Familiennamen möglichst nicht unterscheiden, um die Integration der Juden zu fördern, die in dieser Zeit zunächst meist beschränkte und später volle Bürgerrechte erhielten.

Sprachen

BearbeitenAlltagssprache der Aschkenasim war lange das aus dem Deutschen hervorgegangene Jiddische, religiöse Sprache das Hebräische. Beide bestehen aus mehreren Dialekten. Sephardische Juden in der Diaspora sprachen bzw. sprechen das aus dem Altspanischen hervorgegangene Ladino, das in ihrem religiösen Kontext verwendete Hebräisch zeigt Unterschiede zu dem der Aschkenasim.

Die aschkenasische Aussprache des Hebräischen unterscheidet sich von der sephardischen und der des modernen Ivrit, das in Israel gesprochen wird.[28][29] Letzteres ist nicht rein sephardisch beeinflusst, sondern weist auch Elemente des aschkenasischen Hebräisch auf.[30][31] Aschkenasisch weicht unter anderem in folgenden Punkten vom Sephardisch-Hebräischen beziehungsweise vom Ivrit ab:

- Im Aschkenasischen haben, soweit möglich, die meisten Wörter eine Penultima-Betonung, also eine Betonung auf der zweitletzten Silbe, während sie im israelischen Hebräisch meist auf der letzten Silbe betont werden.[28][29]

- Das aschkenasische Hebräisch unterscheidet nicht zwischen א (Aleph, stimmloser glottaler Plosiv [ʔ]) und ע (Ajin, stimmhafter pharyngaler Frikativ [ʕ]).[28][32][33][34][35]

- Das aschkenasische Hebräisch unterscheidet wie das tiberianische Hebräisch zwischen Patach (tiberianisch /a/ [], aschkenasisch /a/ []) und Qamaz (tiberianisch /åː/ [], aschkenasisch /o/ [] oder regional in offener Silbe auch /u/ []); im Ivrit sind dieses beiden Laute in /a/ zusammengefallen (der siebte Tag, „Sabat“, heißt im aschkenasischen Hebräisch deshalb Schabbos [], im Ivrit Schabbat []; zur Unterscheidung von /s/ und /t/ siehe unten zur Realisierung des Taw).[28]

- Sere und Schuruq werden im Aschekanischen meist als Diphthonge, im Sephardischen und im Ivrit als Monophthonge ausgesprochen. Aschkenasisch /ej, aj/ und /ou, au, oj/ stehen damit sephardisch /eː/ und /oː/ gegenüber; im Ivrit gilt ebenfalls /o/, wogegen es sowohl /ej/ als auch /e/ kennt.[28]

- Die zweifache Aussprache des Buchstaben ת (Taw), der ursprünglich zum einen für den Laut /t/ [] und zum andern für das stimmlose th [] stand, ist im Aschkenasischen als /t/ versus stimmloses /s/ [] erhalten geblieben (so wird der hebräische Name des Laubhüttenfests im Aschkenasischen Sukojs ausgesprochen, im Jiddischen Sukkes, jeweils mit Betonung der ersten Silbe, im modernen Ivrit dagegen Sukkot mit -t und mit Endbetonung).[28][36] Jacob Emden schrieb daher im 18. Jahrhundert, das aschkenasisch ausgesprochene Taw klinge wie das Samech (ס).[37]

- Der Buchstabe ח (Ḥet) wird im Aschkenasischen nicht als stimmloser pharyngaler Frikativ [ħ] gesprochen. Jacob Emden erwähnt die Aussprache als stimmloser glottaler Frikativ [h] wie beim Buchstaben ה (He).[37] Verbreiteter ist die Aussprache als stimmloser uvularer Frikativ [χ] wie beim spirantisierten Kaph (כ, am Wortende ך).[34][38]

TV-Beiträge

Bearbeiten- Israel: Sderot, das zweite Israel, 12.22 Minuten, Arte Reportage, 7. März 2023

Siehe auch

BearbeitenLiteratur

Bearbeiten- Predrag Bukovec: Aschkenasische Juden im Europa der Frühen Neuzeit. In: Institut für Europäische Geschichte (Mainz) (Hrsg.): Europäische Geschichte Online. 2010.

- Jörg R. Müller: Beziehungsnetze aschkenasischer Juden während des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2008, ISBN 978-3-7752-5629-2.

- Peter Schäfer: Das aschkenasische Judentum. C.H. Beck, München 2024, ISBN 978-3-406-81247-7.

Weblinks

Bearbeiten- Encyclopaedia Judaica: Ashkenaz. 2. Band, 2. Auflage. Macmillan Reference, Detroit 2007, S. 569–571.

- Aschkenase/Aschkenasim im Glossar der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus

Einzelnachweise

Bearbeiten- ↑ Frank Kolb: Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike. C. H. Beck, München 2002, ISBN 3-406-46988-4, S. 622 f. in der Google-Buchsuche

- ↑ Ingke Brodersen: Judentum: Eine Einführung. 2012, ISBN 978-3-10-400897-4, S. 40. in der Google-Buchsuche

- ↑ Michael Brenner: Kleine jüdische Geschichte. C. H. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57668-3, S. 103. in der Google-Buchsuche

- ↑ Michael Brenner: Kleine jüdische Geschichte. München 2008, S. 101. in der Google-Buchsuche

- ↑ Ursula Reuter: Jerusalem am Rhein. Die SchUM-Gemeinden Speyer, Worms und Mainz. In: Beträge zur rheinisch-jüdischen Geschichte. Heft 3 (2013), S. 11.

- ↑ Susanne Galley: Das Judentum. Campus, 2006, ISBN 3-593-37977-5, S. 99 f. in der Google-Buchsuche

- ↑ Frank Golczewski: Ukraine. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus. Bd. 1: Länder und Regionen. De Gruyter Saur, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-023137-3, S. 379 (abgerufen über De Gruyter Online).

- ↑ Michael Barkun: Religion and the Racist Right. The Origins of the Christian Identity Movement. UNC Press. University of North Carolina Press, Chapel Hill 1997, S. 136–142; derselbe: A Culture of Conspiracy. Apocalyptic Visions in Contemporary America. University of California Press, Berkeley 2013, S. 145.

- ↑ Genetische Abstammung. Abrahams Kinder Der Tagesspiegel am 16. Juni 2010, zuletzt gesehen am 21. Mai 2016.

- ↑ Teilen alle Juden wirklich ein bestimmtes Gen? Die Welt, zuletzt gesehen am 21. Mai 2016.

- ↑ Israel und die Suche nach dem „jüdischen Gen“ Die Welt am 1. September 2010, zuletzt gesehen am 21. Mai 2016.

- ↑ Genetische Abstammung. Abrahams Kinder Der Tagesspiegel am 16. Juni 2010, zuletzt gesehen am 21. Mai 2016.

- ↑ Israel und die Suche nach dem „jüdischen Gen“ Die Welt am 1. September 2010, zuletzt gesehen am 21. Mai 2016.

- ↑ Ingo Way: Genetik: Rheinland oder Kaukasus? In: Jüdische Allgemeine. 24. Januar 2013.

- ↑ Shamam Waldman et al.: Genome-wide data from medieval German Jews show that the Ashkenazi founder event pre-dated the 14th century. In: Cell. Band 185, Nr. 25, 2022, S. 4703–4716.e16, doi:10.1016/j.cell.2022.11.002, PMID 36455558.

- ↑ Kevin Alan Brook: The Maternal Genetic Lineages of Ashkenazic Jews. Academic Studies Press, Boston 2022, ISBN 978-1-64469-984-3, S. 28, 43–45, 51, 67.

- ↑ Krishna R. Veeramah et al.: Population genomic analysis of elongated skulls reveals extensive female-biased immigration in Early Medieval Bavaria. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Band 115, Nr. 13, 2018, S. 3494–3499, doi:10.1073/pnas.1719880115, PMID 29531040, PMC 5879695 (freier Volltext).

- ↑ Ivan G. Marcus: Ashkenaz (YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe)

- ↑ S. 508–512. in der Google-Buchsuche

- ↑ Theologische Realenzyklopädie, Band 7 (Chassidismus), S. 706–708. in der Google-Buchsuche

- ↑ Susanne Galley: Das Judentum. Campus, 2006, ISBN 3-593-37977-5, S. 99 f. in der Google-Buchsuche

- ↑ Marion Aptroot, Roland Gruschka: Jiddisch: Geschichte und Kultur einer Weltsprache. C. H. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-52791-3, S. 33–35 in der Google-Buchsuche und 173.

- ↑ Haim Hillel Ben-Sasson (Hrsg.): Geschichte des jüdischen Volkes, Bd. 3: Shmuel Ettinger: Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Neuzeit. C. H. Beck, München 1980, ISBN 3-406-07223-2, S. 17.

- ↑ Haim Hillel Ben-Sasson (Hrsg.): Geschichte des jüdischen Volkes, Bd. 3: Shmuel Ettinger: Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Neuzeit. C. H. Beck, München 1980, S. 9.

- ↑ Haim Hillel Ben-Sasson (Hrsg.): Geschichte des jüdischen Volkes, Bd. 3: Shmuel Ettinger: Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Neuzeit. C. H. Beck, München 1980, S. 66–67.

- ↑ Hebrew University Genetic Resource (HUGR): Ashkenazi Jews. ( des vom 20. Oktober 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. In: The Hebrew University of Jerusalem (Projektseite).

- ↑ Isidor Kracauer: Die Geschichte der Judengasse in Frankfurt. Frankfurt, 1909. S. 453ff.

- ↑ a b c d e f A. Z. Idelsohn: Die gegenwärtige Aussprache des Hebräischen bei Juden und Samaritanern. In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57 (N. F.: 21), 1913, S. 527–645 and 698–721; Dovid Katz: The Phonology of Ashkenazic. In: Lewis Glinert (Hrsg.): Hebrew in Ashkenaz. A Language in Exile. Oxford-New York 1993, ISBN 0-19-506222-1, S. 46–87; Werner Weinberg: Lexikon zum religiösen Wortschatz und Brauchtum der deutschen Juden. Hrsg. von Walter Röll. Stuttgart–Bad Cannstatt 1994, ISBN 3-7728-1621-5.

- ↑ a b Benjamin Harshav: The Meaning of Yiddish. University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1990, ISBN 0-520-05947-6, S. 53 (Volltext in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).

- ↑ Siehe hierzu die Forschung von Ghil’ad Zuckermann; nach ihm ist das moderne Ivrit oder „Israelisch“ eine „semitisch-europäische“ Sprache, die zum einen auf dem biblisch-mischna’ischen Hebräisch und zum andern auf dem Jiddischen basiere.

- ↑ Benjamin Harshav: The Meaning of Yiddish. University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1990, ISBN 0-520-05947-6, S. 60 f. (Volltext in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).

- ↑ Aviva Ben-Ur: Sephardic Jews in America: A Diasporic History. New York University Press, New York/London 2009, ISBN 978-0-8147-9982-6, S. 75 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).

- ↑ Ron Kuzar: Hebrew and Zionism: A Discourse Analytic Cultural Study. Walter de Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-016993-2, S. 264 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).

- ↑ a b Ora (Rodrigue) Schwarzwald: Modern Hebrew. In: Stefan Weninger (Hrsg.): The Semitic Languages: An International Handbook. Walter de Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-018613-6, S. 524 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).

- ↑ Leila Avrin: Scribes, Script, and Books: The Book Arts from Antiquity to the Renaissance. American Library Association, Chicago, Illinois 1991, ISBN 0-8389-1038-6, S. 50 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).

- ↑ Benjamin Harshav: The Meaning of Yiddish. University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1990, ISBN 0-520-05947-6, S. 54 (Volltext in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).

- ↑ a b H. J. Zimmels: Ashkenazim and Sephardim: Their Relations, Differences, and Problems as Reflected in the Rabbinical Responsa. KTAV Publishing House, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1990, ISBN 0-88125-491-6, S. 54 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).

- ↑ Raphael Patai: Journeyman in Jerusalem: Memories and Letters, 1933-1947. Lexington Books, Lanham, Maryland 2000, ISBN 0-7391-0209-5, S. 73 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 22. Mai 2015]).