Epistula ad Menam

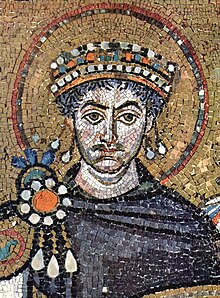

Epistula ad Menam (lateinisch: „Brief an Menas“) ist die übliche Bezeichnung für einen umfangreichen Traktat gegen Origenes, den Kaiser Justinian im Jahr 543 an Menas, den Patriarchen von Konstantinopel, übersandte. Eine weitere Bezeichnung ist Liber adversus Origenem („Buch gegen Origenes“).

Am Ende des Traktats werden neun Anathematismen gegen den bereits 253/254 gestorbenen christlichen Philosophen und Bibelkommentator Origenes formuliert. Dieses kaiserliche Edictum contra Origenem („Edikt gegen Origenes“) ist interessant durch seine Bedeutung in dem Verfahren, das letztlich 553 zur Verurteilung des Origenes auf dem Zweiten Konzil von Konstantinopel führte. Außerdem enthält die Epistula ad Menam auch zahlreiche als häretisch angesehene Zitate aus Origenes’ Werken im griechischen Wortlaut und ergänzt bzw. korrigiert die harmonisierende lateinische Übersetzung dieser Schriften durch Rufinus von Aquileia.

Die Epistula ad Menam wurde am Ende der Collectio Sabbaitica contra Acephalos et Origeniastas destinata außerhalb der Akten des Konzils von 553 überliefert; eine Beziehung zu den Konzilsakten besteht nicht.

Vorgeschichte

BearbeitenEpiphanios’ Katalog origenischer Häresien

BearbeitenIm Ersten Origenistischen Streit des ausgehenden 4. Jahrhunderts waren von verschiedenen Seiten Vorwürfe gegen Origenes erhoben worden; die Zusammenstellung von Irrlehren des Origenes, die der Häresiologe Epiphanios von Salamis (um 376) in seinem Panarion bot, wirkten aber nach dem Abflauen dieser Streitigkeiten weiter und prägten den Zugriff auf das umfangreiche literarische Werk des Origenes vor, als im 6. Jahrhundert die Streitigkeiten eskalierten, die Justinians Traktat veranlassten. Epiphanios benannte folgende Anklagepunkte:[1]

- In den Beziehungen von Gott-Vater, Sohn und Heiligem Geist zueinander lehre Origenes einen Subordinatianismus. Damit sei er der Urheber des Arianismus. Epiphanios griff sich eine seiner Ansicht nach skandalöse Überlegung des Origenes heraus: Demnach könne der Sohn den Vater nicht „sehen“, ebenso wenig der Heilige Geist den Sohn. Für Origenes war das die logische Konsequenz aus der Körperlosigkeit der drei göttlichen Personen, was Epiphanios ignorierte.[2]

- Origenes lehre eine Präexistenz der Seelen.

- Origenes lehre, dass Adam die Gottebenbildlichkeit verloren habe.

- Origenes interpretiere die „ledernen Gewänder“, mit denen Gott Adam und Eva nach dem Sündenfall bekleidete (Gen 3,21LXX), als Körper.

- Origenes lehre widersprüchlich über die Auferstehung der Toten. „In Analogie zu platonischen, aristotelischen und gnostischen Konzepten von Körperlichkeit, formulierte Origenes im Grunde nur die paulinische bzw. neutestamentliche Auferstehungslehre in den zeitgenössischen Begriffen des intellektuellen Alexandriner Christentums.“[3]

- Origenes lege die vier Paradiesströme in der Schöpfungsgeschichte allegorisch aus.

- Origenes allegorisiere in der Schöpfungsgeschichte die Wasser über der Erde und die Wasser unter der Erde.

Origenisten und Antiorigenisten im palästinischen Mönchtum

BearbeitenKennzeichnend für das Mönchtum Palästinas waren zum einen die Einsiedlerkolonien (Lawren), zum anderen eine starkes politische Selbstbewusstsein der führenden Mönche, für die Kai Trampedach den Begriff „Reichsmönchtum“ prägte: „Dem eigenen Urteil nach zeichnete sich das palästinische Mönchtum im wesentlichen durch vier Eigenschaften aus: 1. seine internationale Herkunft und Zusammensetzung, 2. seine asketischen und intellektuellen Leistungen, 3. sein ultra-orthodoxes Selbstverständnis sowie 4. seine Nähe und Verbindung zu den heiligen Stätten der Christenheit.“[4] Nach der Theorie der fünf Patriarchate (Pentarchie) war die Christenheit in fünf Großregionen gegliedert, die jeweils von einem Patriarchen geleitet wurden. Vier Patriarchatssitze waren die großen Metropolen des Imperium Romanum: Rom, Konstantinopel, Alexandria und Antiochia. In diesen Städten gab es eine intellektuell interessierte Oberschicht und einen weltlichen Klerus, die ein Gegengewicht zum Mönchtum bildeten. In Jerusalem, dem Sitz des fünften Patriarchen, waren diese Bevölkerungsgruppen ohne große Bedeutung; der Jerusalemer Patriarch war deshalb stark vom Wohlwollen der führenden Mönche abhängig: „In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts bestimmten daher nicht der Patriarch und die Bischöfe, sondern die Mönche die Politik der Kirche von Palästina.“[5] Diese Mönche, die selbst meist nicht aus Palästina, sondern anderen Regionen im östlichen Mittelmeergebiet stammten, interessierten sich weniger für die Belange der örtlichen Bevölkerung als für die Kirchenpolitik des Patriarchats Jerusalem und des gesamten Reiches.[6]

Der Mönchshistoriker Kyrillos von Skythopolis entwarf folgendes Bild von den Anfängen des origenistischen Streits in Palästina: Sabas, der Gründer der Großen Lawra, war als Vorsteher bei seinen Mönchen nicht unumstritten. Die Opposition, die ihn zweimal ins Exil zwang, warf ihm geringe Bildung und mangelnde spirituelle Qualifikation vor. Etwa im Jahr 507 verließen die Gegner des Sabas die Große Lawra und gründeten eine eigene Einsiedlerkolonie, die Neue Lawra. Kyrillos stellte es so dar, dass der demütige Sabas diesen Rebellen entgegenkam und die Neue Lawra seinem Klosterverband eingliederte. Ab 515 machten Origenisten unter den Mönchen des Sabas von sich reden – natürlich zuerst in der unruhigen Neuen Lawra. Deren Vorsteher Agapet schloss sie mit Zustimmung des Jerusalemer Patriarchen aus, doch Agapets Nachfolger Mamas gestattete ihre Rückkehr, und bis zum Tod des Sabas (532) hielten sie, ohne Aufsehen zu erregen, an ihren origenistischen Ansichten fest.[7]

Indessen war Sabas über die origenistischen Interessen unter seinen Mönchen im Bilde, wie Kyrillos selbst einräumte. Als Sabas hochbetagt um 530 den Kaiserhof in Konstantinopel besuchte, forderte er Kaiser Justinian auf, nicht nur die Orthodoxie im Reich durchzusetzen, sondern auch Schritte gegen die origenistische Häresie unter seinen eigenen Mönchen zu unternehmen. Offiziell lag dieser Konflikt unter palästinischen Mönchen in der Zuständigkeit des Patriarchen von Jerusalem, aber bereits jetzt wurde er nach Konstantinopel getragen.[8]

Kyrillos zufolge reisten Theodor Askydas, der Vorsteher der Neuen Lawra, und Domitian, der Vorsteher des Martyriosklosters, nach Konstantinopel, wo ihnen Leontios von Byzanz eine Audienz beim Kaiser verschaffte. Alle drei waren Origenisten; Theodor Askydas und Domitian traten in Konstantinopel aber als Befürworter der Christologie von Chalcedon auf, und Justinian belohnte sie für ihr Engagement, indem er ihnen zwei kleinasiatische Bischofssitze (Ankyra und Caesarea) übertrug. Justinian scheint zu diesem Zeitpunkt den Origenismus nicht als Problem gesehen zu haben.[9]

Nach dem Tod des Sabas (532) trat Gelasios dessen Nachfolge als Klostervorsteher an. Als er in der Großen Lawra antiorigenistische Schriften verlesen ließ und bekannte Origenisten aus der Einsiedlerkolonie verwies, verbündeten sich diese mit den Origenisten in der Neuen Lawra und versuchten die Kontrolle über die gesamte Mönchsgemeinschaft zu übernehmen. Beide Seiten mobilisierten die bäuerliche Bevölkerung und wandten sich an die Patriarchen von Jerusalem und Antiochia. Ephraem, der Patriarch von Antiochia, erließ ein Anathem gegen die Origenisten; diese setzten daraufhin den Patriarchen von Jerusalem unter Druck, Ephraem aus den Jerusalemer Diptychen zu streichen, d. h. die Kirchengemeinschaft mit ihm aufzuheben. Der Jerusalemer Patriarch Petros rief nun den Kaiser an.[10]

Liberatus von Karthago zufolge war es Pelagius, ein römischer Apokrisiar, der dem Kaiser über die Konflikte in Palästina in Kenntnis setzte. Justinian reagierte schnell; in seinem Namen entstand ein umfangreiches Dossier gegen den Origenismus. Ähnlichkeiten mit einem Brief des Hieronymus an Avitus (epistula 124) fallen auf, aber unklar ist, woher Justinian diesen kannte (eventuell durch Pelagius). Eine weitere Ressource wird in einer Anklageschrift vermutet, welche die führenden antiorigenistischen palästinischen Mönche auf Anforderung des Jerusalemer Patriarchen Petros erstellten und die dem Kaiser über Pelagius zugeleitet wurde.[11] Alfons Fürst geht davon aus, „dass Justinian von Origenes außer den Auszügen, die ihm im Florilegium aus Palästina samt einer bestimmten Deutung zugeschickt wurden, nichts gelesen hat.“[12]

Inhalt des Traktats gegen Origenes

BearbeitenDer Traktat trägt den Titel: „Abhandlung unseres allerfrömmsten Kaisers Justinian, die er an Menas, den seligsten Erzbischof und Patriarch der glücklichen Stadt, gegen den gottlosen Origenes und seine Lehren geschickt hat.“[13]

Im Folgenden wird die von Alfons Fürst neu eingeführte Paragraphenzählung der Epistula ad Menam verwendet:

- Epistula ad Menam 2: Im Traktat stellte Justinian Origenes in eine Reihe mit Heiden, Arianern und Manichäern, es fänden sich nur wenige authentisch christliche Gedanken bei ihm, und diese seien nicht für ihn kennzeichnend, sondern Allgemeingut der Kirche. In traditioneller Weise griff Justinian zuerst die origenische Trinitätslehre an und unterstellte ihm einen starken Subordinatianismus. Dieser Punkt hatte aber kein großes Gewicht und kommt in den Anathematismen nicht vor.[14]

- Epistula ad Menam 4–44: Im Zentrum des Traktats steht die origenische Lehre von der Präexistenz der Seelen. Sie nimmt in Justinians Ausführungen den größten Raum ein.

- Epistula ad Menam 45–47: Ein Nebenthema ist Origenes’ Lehre von der Beseeltheit der Himmelskörper, die nach Justinians Meinung durch das Hexaemeron des Basilius von Caesarea widerlegt war.

- Epistula ad Menam 48–58: Relativ kurz handelte Justinian Origenes’ Lehre von der Auferstehung und seine Apokatastasis-Lehre ab.

- Epistula ad Menam 59: Anschließend forderte Justinian den Patriarchen Menas auf, die Ständige Synode (die sich in Konstantinopel gerade aufhaltenden Bischöfe und Klostervorsteher) einzuberufen „und dafür zu sorgen, dass alle mit ihrer Unterschrift den genannten frevelhaften und wider Gott kämpfenden Origenes … und seine scheußlichen und gottlosen Lehren sowie alle unten angefügten Kapitel [= die Anathematismen] mit dem Bann belegen“, außerdem soll Menas Abschriften seiner Maßnahmen an die übrigen Bischöfe und Klostervorsteher schicken, die diese durch eigene Unterschrift bestätigen sollten; künftig sollten alle Bischöfe und Klostervorsteher vor ihrer Weihe etliche Häretiker und auch den Origenes mit dem Bann belegen. Den gleichen Traktat habe Justinian auch den anderen vier Patriarchen zugeleitet.[15]

- Epistula ad Menam 60: Darauf folgt eine Zusammenstellung von 24 Zitaten aus Origenes’ Hauptwerk De principiis: „Damit alle Christen erfahren, wie vollkommen fremd die Schriften des Origenes dem wahren Glauben der Christen sind, haben wir beschlossen, von seinen zahlreichen und maßlosen Blasphemien einige in ihrem Wortlaut beizufügen.“[16]

- Epistula ad Menam 61: Folgende neun Origenes zugeschriebene Lehren werden im letzten Abschnitt des Traktats mit dem Anathema belegt:[17]

- Die Seelen der Menschen seien präexistent gewesen: Einst „Geistwesen und heilige Mächte“, habe sie Überdruss (κόρος) an der Schau Gottes erfasst. Weil sie sich zum Schlechteren wandten, seien sie abgekühlt und deshalb als Seelen bezeichnet worden. Zur Strafe seien sie in Körper hinabgesandt worden.

- Die Seele Jesu sei ebenfalls präexistent gewesen und habe sich vor der Inkarnation und jungfräulichen Geburt mit dem göttlichen Logos verbunden.

- Der Körper Jesu Christi habe im Leib der Jungfrau Gestalt angenommen und sich dann mit der präexistenten Jesus-Seele und dem Logos verbunden.

- Der göttliche Logos sei nicht nur Mensch für die Menschen, sondern auch ein Cherub für die Cherubim, ein Seraph für die Seraphim geworden.

- Der Auferstehungskörper werde kugelförmig sein.

- Die Gestirne seien beseelte und vernunftbegabte Wesen.

- Der Herr Jesus Christus werde „in der kommenden Weltzeit“ für die Dämonen gekreuzigt werden, so wie er in diesem Kosmos für die Menschen gekreuzigt wurde.

- Gottes Macht sei begrenzt, er habe nur soviel schaffen können, „wie er umfassen und denken konnte“. Die Kreaturen seien mit Gott gleichewig.

- Die Bestrafung der Dämonen und der bösen Menschen sei zeitlich begrenzt und werde enden, oder es werde irgendwann eine Wiederherstellung (Apokatastasis) der Dämonen und der bösen Menschen geben.

Der Traktat schloss mit den Worten: „Der Bann sei verhängt über Origenes, der auch Adamantios heißt, der dies propagiert hat, samt seinen abscheulichen und fluchwürdigen Lehren, und über jede Person, die dies denkt oder verteidigt oder in irgendeinem Punkt überhaupt zu irgendeiner Zeit dies zu vertreten wagt.“[18]

- Zum 1. Anathema: Im Hintergrund steht die platonische Etymologie des griechischen Wortes für „Seele“ (ψυχή psychḗ), das zu dem Verb „erkalten“ (ψύχομαι psýchomai) in Beziehung gesetzt wurde. Origenes übernahm sie in De principiis 2,8,3. Origenes sah nicht im Überdruss, sondern in der Nachlässigkeit oder Trägheit den Grund für die Abwendung der Geistwesen von der Gottesschau.

- Zum 2. und 3. Anathema: Dass Origenes diese Lehren vertrat, ist nicht belegt.

- Zum 5. Anathema: Die Kugelform der Auferstehungskörper vertrat Origenes nicht.

- Zum 6. Anathema: In platonischer Tradition nahm Origenes an, dass die Himmelskörper beseelt seien, weil sie sich bewegten. Er fand dafür auch biblische Belege. Sein Interesse an diesem Thema ergab sich daraus, dass er dem Schicksalsglauben zeitgenössischer paganer Astrologen und einiger Gnostiker entgegentreten wollte.[19]

- Zum 7. Anathema: Diese Lehre vertrat Origenes nicht.

- Zum 9. Anathema: Dieser Aspekt der Apokatastasis-Lehre wurde von christlichen Asketen schon im Ersten Origenistischen Streit heftig angegriffen, „weil er den himmlischen Lohn für die asketischen Leistungen in Frage stellte.“[20]

Die Christologie nimmt nicht im Traktat, aber in den Anathematismen (Nr. 2,3,4 und 7) breiten Raum ein. Es ist nicht die Christologie des Origenes, sondern diejenige origenistischer Mönche, die eigenartig quer zu den christologischen Diskussionen des 6. Jahrhunderts liegt. „Der origenistische Christus ist ein völlig anderer, sein heilsgeschichtliches Wirken liegt im Grunde bereits vor dieser Welt, nicht so sehr in der Welt bzw. – mit Blick auf origenistische Entwürfe – in den verschiedenen Welten. Vor diesem Hintergrund sind Fragen nach Natur und Person des Inkarnierten für die unter Justinian verurteilten Anhänger des Origenes eigentlich ohne Belang.“[21]

Auswirkungen

BearbeitenHartmut Leppin urteilt, dass Justinian und seine Mitarbeiter mit dem Traktat gegen Origenes einen Text erstellt hatten, der ein gutes theologisches Niveau aufwies, doch sei es unklug gewesen, sich auf einen so umfangreichen, ausformulierten Text festzulegen und sich damit selbst den Handlungsraum zu nehmen, um im origenistischen Konflikt zu moderieren oder Kompromisse eingehen zu können.[22] Justinian nahm während seiner Regierungszeit mehr und mehr die Rolle des theologischen Lehrers ein. Nun begnügte er sich nicht mehr damit, Konzilsbeschlüsse in Gesetzesform zu bringen: „Es ist durchaus zu vermuten, dass der Kaiser … auf der Arbeit eines ganzen Stabes aufbaute, dennoch stand er jetzt mit seinem Namen hinter einer komplexen, ausführlichen Argumentation …“[23] Kraft kaiserlicher Autorität erreichte er, dass alle Patriarchen und der ganze Episkopat des Reichs seinen Traktat unterschrieben.

Das De-facto-Leitungsgremium des Patriarchats von Konstantinopel war die „ständige Synode“ (σύνοδος ἐνδημοῦσα sýnodos endēmũsa). Ihre Mitglieder waren der Patriarch von Konstantinopel und die Bischöfe, die sich aktuell in der Hauptstadt aufhielten.[24] Diese ständige Synode unter Leitung des Menas ratifizierte durch Unterschrift das kaiserliche Edikt. Danach wurde er der Text an die anderen Patriarchen weitergeleitet; alle, auch Vigilius als Patriarch des Westens, approbierten den Text und veranlassten die ihnen unterstellten Bischöfe zur Unterschrift. Damit waren Origenes und die ihm zugeschriebenen Lehren zwar nicht durch eine Synodalentscheidung, aber kraft kaiserlicher Gesetzgebung verurteilt.[25]

In Palästina hatte die Verurteilung des Origenes zunächst keinen Erfolg. Zwar wurden zunächst origenistische Mönche aus den Lawren ausgewiesen, aber dann geriet der Konflikt außer Kontrolle. In Jerusalem gab es Straßenkämpfe bewaffneter Mönchsgruppen und einige Todesopfer. Eine erste Delegation antiorigenistischer Mönche erhielt in Konstantinopel keinen Zugang zum Kaiser, laut Kyrillos aufgrund der Intrigen des origenistischen Bischofs Theodor Askydas. Daraufhin hätten sich die Origenisten gespalten und die gemäßigten Origenisten hätten sich mit dem antiorigenistischen Vorsteher der großen Lawra, Konon, zusammengetan, um eine neue Delegation zum Kaiserhof zu entsenden. Konon erhielt seine Audienz beim Kaiser und trug vor, dass die Origenisten nach dem Tod des Vorgängers die Installation des Makarios als neuen Patriarchen von Jerusalem durchgesetzt hätten. Nun herrsche „Krieg“ auf den Straßen Jerusalems. Die Mönchsdelegation um Konon schlug Eustochios als neuen Patriarchen vor. Dieses Szenario veranlasste Justinian zum Eingreifen: auf einer Vorbereitungssynode des Zweiten Konzils von Konstantinopel sollten speziell die radikalen Origenisten („Isochristen“) verurteilt werden.[26]

Textausgaben

BearbeitenGesamter Traktat

- Liber adversus Origenem / Epistula ad Menam. In: Collectio Sabbaitica contra Acephalos et Origeniastas destinata (= Acta conciliorum oecumenicorum, Band 3), hrsg. von Eduard Schwartz. De Gruyter, Berlin 1940, S. 189–214.

- Justinian, Traktat gegen Origenes (mit den Anathematismen von 543). In: Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes: Kaiser Justinian und das Konzil von Konstantinopel 553 (= Adamantiana, Band 15). Aschendorff, Münster 2020, S. 170–233. (Griechischer Text nach Eduard Schwartz mit deutscher Übersetzung von Alfons Fürst und neu eingeführter Paragraphenzählung)

Nur die neun Anathematismen

- Canones IX contra Origenem (Just. Ep. ad Menam, Anath.). In: Vier Bücher von den Prinzipien, hrsg. von Herwig Görgemanns und Heinrich Karpp (= Texte zur Forschung, Band 24). WBG, Darmstadt 1976, S. 822–825.

- Edikt des Kaisers Justinian an Patriarch Menas von Konstantinopel, veröffentlicht auf der Synode von Konstantinopel, i. J. 543. In: Heinrich Denzinger: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Verbessert, erweitert, ins Deutsche übertragen und unter Mitarbeit von Helmut Hoping herausgegeben von Peter Hünermann. 45. Auflage. Herder, Freiburg / Basel / Wien 2017, S. 175 f. „Gegen Mönche aus Jerusalem, die Lehren des Origenes verbreiteten, verfaßte Justinian … aus dem Werk des Origenes De principiis unter anderem die folgenen 9 Anathematismen, mit denen er seinen Adversus Origenem liber bzw. sein Edictum (geschrieben zwischen Ende 542 und Anfang 543) schloß. Justinians Anathematismen wurden 543 auf der Synode von Konstantinopel proklamiert.“[27]

Literatur

Bearbeiten- Elizabeth A. Clark: The Origenist Controversy: The Cultural Construction of an Early Christian Debate. Princeton University Press, Princeton 1992.

- Jon F. Dechow: The Heresy Charges against Origen. In: Lothar Lies (Hrsg.): Origeniana Quarta: Die Referate des 4. Internationalen Origeneskongresses. Tyrolia, Innsbruck 1987, S. 112–122.

- Miyako Demura: Origen after the Origenist Controversy. In: Geoffrey D. Dunn, Wendy Mayer (Hrsg.): Christians Shaping Identity from the Roman Empire to Byzantium: Studies Inspired by Pauline Allen (= Vigiliae Christianae Supplements, Band 132). Brill, Leiden / Boston 2015, S. 117–139.

- Franz Diekamp: Die origenistischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und das fünfte allgemeine Concil. Aschendorff, Münster 1899 (Digitalisat)

- Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes: Kaiser Justinian und das Konzil von Konstantinopel 553 (= Adamantiana, Band 15). Aschendorff, Münster 2020. ISBN 978-3-402-13739-0.

- Alfons Fürst: Origenesbilder in der Spätantike. Vom akademischen Freiheitsphilosophen zum Ketzer der Präexistenz und Apokatastasis, S. 11–58.

- Edward Jay Watts: The Theological Interventions of a Restless Emperor, S. 59–68.

- Alexandra Hasse-Ungeheuer: Das palästinische Mönchtum und der Streit um Origenes im 6. Jahrhundert im Spannungsfeld zwischen Jerusalem und Konstantinopel, S. 69–84.

- Christoph Brunhorn: Kontrollverlust? Der Bericht des Kyrill von Skythopolis über den zweiten Origenismusstreit als Konflikt um Bildung, Autorität und Macht, S. 85–120.

- Thomas R. Karmann: Die Origenismuskrise und der christologische Streit des 6. Jahrhunderts. Eine Spurensuche, S. 121–148.

- Alexandra Hasse-Ungeheuer: Das Mönchtum in der Religionspolitik Kaiser Justinians I. Die Engel des Himmels und der Stellvertreter Gottes auf Erden (= Millennium-Studien, Band 59). De Gruyter, Berlin / Boston 2016. (Open Access)

- Hartmut Leppin: Justinian. Das christliche Experiment. Klett-Cotta, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-608-94291-0.

- Adrian C. Pirtea: Astral Ensoulment and Astral Signifiers in Sixth-Century Readings of Origen and Evagrius: Justinian’s Anathemas, Sergius of Rešʿaynā, John Philoponus. In: Vigiliae Christianae, Band 75 (2021), S. 483–523.

- Kai Trampedach: Reichsmönchtum? Das politische Selbstverständnis der Mönche Palästinas im 6. Jahrhundert und die historische Methode des Kyrill von Skythopolis. In: Millennium-Jahrbuch, Band 2 (2005), S. 271–296.

Anmerkungen

Bearbeiten- ↑ Miyako Demura: Origen after the Origenist Controversy, Leiden / Boston 2015, S. 120; vgl. Epiphanios: Panarion 64,4,3–11.

- ↑ Elizabeth A. Clark: The Origenist Controversy: The Cultural Construction of an Early Christian Debate, Princeton 1992, S. 90.

- ↑ Jon F. Dechow: Dogma and Mysticism in Early Christianity: Epiphanius of Cyprus and the Legacy of Origen. Mercer University Press, Macon 1988, S. 384; hier zitiert nach: Miyako Demura: Origen after the Origenist Controversy, Leiden / Boston 2015, S. 125.

- ↑ Kai Trampedach: Reichsmönchtum? Das politische Selbstverständnis der Mönche Palästinas im 6. Jahrhundert und die historische Methode des Kyrill von Skythopolis. In: Millennium-Jahrbuch, Band 2 (2005), S. 271–296, hier S. 294 f.

- ↑ Kai Trampedach: Reichsmönchtum? Das politische Selbstverständnis der Mönche Palästinas im 6. Jahrhundert und die historische Methode des Kyrill von Skythopolis. In: Millennium-Jahrbuch, Band 2 (2005), S. 271–296, hier S. 276.

- ↑ Alexandra Hasse-Ungeheuer: Das Mönchtum in der Religionspolitik Kaiser Justinians I. Die Engel des Himmels und der Stellvertreter Gottes auf Erden, Berlin / Boston 2016, S. 212.

- ↑ Alexandra Hasse-Ungeheuer: Das Mönchtum in der Religionspolitik Kaiser Justinians I. Die Engel des Himmels und der Stellvertreter Gottes auf Erden, Berlin / Boston 2016, S. 213 f.

- ↑ Alexandra Hasse-Ungeheuer: Das Mönchtum in der Religionspolitik Kaiser Justinians I. Die Engel des Himmels und der Stellvertreter Gottes auf Erden, Berlin / Boston 2016, S. 214 f.

- ↑ Alexandra Hasse-Ungeheuer: Das Mönchtum in der Religionspolitik Kaiser Justinians I. Die Engel des Himmels und der Stellvertreter Gottes auf Erden, Berlin / Boston 2016, S. 214 f.

- ↑ Alexandra Hasse-Ungeheuer: Das Mönchtum in der Religionspolitik Kaiser Justinians I. Die Engel des Himmels und der Stellvertreter Gottes auf Erden, Berlin / Boston 2016, S. 218 f.

- ↑ Thomas R. Karmann: Die Origenismuskrise und der christologische Streit des 6. Jahrhunderts. Eine Spurensuche, Münster 2020, S. 125 f.

- ↑ Alfons Fürst: Origenesbilder in der Spätantike. Vom akademischen Freiheitsphilosophen zum Ketzer der Präexistenz und Apokatastasis, Münster 2020, S. 40.

- ↑ Griechischer Text des Traktats mit deutscher Übersetzung in: Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes, Münster 2020, S. 170–233, Zitat S. 171.

- ↑ Thomas R. Karmann: Die Origenismuskrise und der christologische Streit des 6. Jahrhunderts. Eine Spurensuche, Münster 2020, S. 126 f.

- ↑ Griechischer Text des Traktats mit deutscher Übersetzung in: Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes, Münster 2020, S. 217.

- ↑ Griechischer Text des Traktats mit deutscher Übersetzung in: Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes, Münster 2020, S. 219.

- ↑ Vgl. den griechischen Text der Anathematismen mit deutscher Übersetzung in: Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes, Münster 2020, S. 228–231.

- ↑ Griechischer Text des Traktats mit deutscher Übersetzung in: Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes, Münster 2020, S. 170–233, Zitat S. 233.

- ↑ Adrian C. Pirtea: Astral Ensoulment and Astral Signifiers in Sixth-Century Readings of Origen and Evagrius: Justinian’s Anathemas, Sergius of Rešʿaynā, John Philoponus, 2021, S. 490 f.

- ↑ Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes, Münster 2020, S. 1231 Anm. 111.

- ↑ Thomas R. Karmann: Die Origenismuskrise und der christologische Streit des 6. Jahrhunderts. Eine Spurensuche, Münster 2020, S. 145.

- ↑ Hartmut Leppin: Justinian. Das christliche Experiment, Stuttgart 2011, S. 248.

- ↑ Hartmut Leppin: Justinian. Das christliche Experiment, Stuttgart 2011, S. 248.

- ↑ Peter Gemeinhardt: Geschichte des Christentums in der Spätantike. Mohr Siebeck, Tübingen 2022, S. 478 f.

- ↑ Alfons Fürst: Origenesbilder in der Spätantike: Vom akademischen Freiheitsphilosophen zum Ketzer der Präexistenz und Apokatastasis. In: Alfons Fürst, Thomas R. Karmann (Hrsg.): Verurteilung des Origenes, Münster 2020, S. 11–57, hier S. 34 f. Ebenso schon Franz Diekamp: Die origenistischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und das fünfte allgemeine Concil. Aschendorff, Münster 1899, S. 129: „Das kaiserliche Edict gegen Origenes und seine Irrthümer hat im Januar 543 zur Verdammung des Origenes durch eine σύνοδος ἐνδημοῦσα unter dem Patriarchen Menas von Konstantinopel geführt. Auch die anderen Patriarchen des Reiches mit Einschluß des Papstes Vigilius haben das Anathem über Origenes gesprochen und das Edict von den Bischöfen ihrer Bezirke unterschreiben lassen. Der Gesammtepiskopat also hat die vom Kaiser bezeichneten Irrthümer des Alexandriners verworfen und ihn selbst mit dem Banne belegt.“

- ↑ Alexandra Hasse-Ungeheuer: Das Mönchtum in der Religionspolitik Kaiser Justinians I. Die Engel des Himmels und der Stellvertreter Gottes auf Erden, Berlin / Boston 2016, S. 219–221.

- ↑ Ebd., S. 175.