Ionenstrahl

Bei einem Ionenstrahl (englisch charged particle beam) handelt es sich um einen mit Hilfe einer Ionenquelle erzeugten, sich im Vakuum bewegenden fokussierten Strahl geladener Teilchen, bzw. Ionen.

Strahlung aus radioaktiven Quellen, z. B. Alpha-, Beta-, oder Gamma zählt man zur ionisierenden Strahlung.

Geschichte

BearbeitenDie Geschichte der Ionenstrahlen beginnt mit der Untersuchung der Alphastrahlung durch Ernest Rutherford 1911[1]. Die Ionenquelle bestand bei Rutherford aus einem Radiumpräparat, dessen Alphastrahlung für Streuversuche mithilfe einer Bleiabschirmung kollimiert wurde.

Bereits 1928 wurden mit einem Driftröhrenbeschleuniger erste Ionen künstlich beschleunigt. In den folgenden Jahren wurden Cockcroft-Walton-Beschleuniger und andere Gleichspannungsbeschleuniger zur Beschleunigung von Teilchen auf Ziele auf ein in der Forschung genutzt.

Mit Experimenten von beschleunigten (geladene) Protonen auf ein Lithium-Target gelang Cockcroft und Walton 1932[2][3][4][5] erstmals die Beobachtung einer durch künstlich beschleunigte Teilchen ausgelösten Kernreaktion (Spaltung in Fragmente, jedoch keine Kernspaltung durch (langsame) Neutronen. Die Letztere wurde durch Otto Hahn und Fritz Straßman erst 1938 entdeckt.). „Für ihre Pionierarbeit zur Transmutation von Atomkernen durch künstlich beschleunigte Atomteilchen“ erhielten sie dafür den Nobelpreis in Physik in dem Jahr 1951[6].

Im Verlauf der 1930er Jahre wurden die Elektronen- und Ionenoptik zur Reife gebracht: Mithilfe magnetischer Felder ist es möglich, einen Ionenstrahl ähnlich einem Lichtstrahl zu fokussieren und so ohne Aufweitung des Strahls zu transportieren.

Die während des Zweiten Weltkrieges gewonnenen Erkenntnisse im Bereich der Mikrowellenerzeugung kamen der Weiterentwicklung der Wechselfeldbeschleuniger für Ionen zugute (siehe Linearbeschleuniger, Synchrotron). Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das „Prinzip der Starken Fokussierung“[7] entdeckt, das für die Entwicklung von Hochenergie-Ionenbeschleunigern entscheidend wurde.

Erzeugung

BearbeitenIonenstrahlen werden heute in spezialisierten Ionenquellen erzeugt. Der zu wählende Typ der Quelle hängt ab von den Anforderungen an Energie, Ladungszustand, Gesamt- oder Pulsstrom und Ionenspezies. Deshalb sind an manchen Beschleunigeranlagen verschiedene, abwechselnd benutzbare Ionenquellen installiert.

Der Ionenstrahl wird stets im Vakuum erzeugt. Dazu werden zunächst neutrale Atome mithilfe verschiedener Techniken ionisiert. In der Ionenquelle findet sich auch die erste Beschleunigungsstufe, die mithilfe eines elektrischen Feldes den Ionen eine Hauptbewegungsrichtung vorgibt. Erst nach diesem Schritt kann von einem Ionenstrahl gesprochen werden.

Für einige Anwendungen reicht die Ausgangsenergie einer Ionenquelle aus und der Ionenstrahl kann direkt verwendet werden. Andere Anwendungsgebiete, speziell die Kern- und Teilchenphysik[8] erfordern höhere Energien, für die die Ionen in einem Teilchenbeschleuniger weiter beschleunigt werden müssen.

Anwendungen in der Forschung

BearbeitenIn der Forschung werden Ionenstrahlen ähnlich wie Elektronenstrahlen in der Teilchen-, Kern- und Atomphysik eingesetzt. Meist kommt mit der Ionenquelle ein Teilchenbeschleuniger (Zyklotron, Linearbeschleuniger etc.) zum Einsatz, um die Ionen auf die jeweils erforderliche Energie zu bringen. Schwerionenstrahlen haben ebenfalls Anwendungen zum Beispiel in der Medizin (Schwerionentherapie).

Ionen- oder auch Elektronenstrahlung wurde zeitweise als Energiequelle (Treiber) für die sog. Trägheitsfusion untersucht. Beinahe alle großen Anlagen basieren heutzutage jedoch auf Hochenergie-Lasern.

In der Raumfahrt werden Ionenstrahltriebwerke erforscht und erprobt[9].

Industrielle Anwendungen

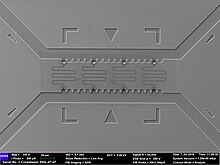

BearbeitenIn der Industrie finden Ionenstrahlen niedrigerer Energien im Energiebereich bis zu einigen Megaelektronenvolt Anwendung vor allem zur Ionenimplantation, z. B. in der Halbleitertechnik und in Focused-Ion-Beam-Verfahren für Mikroskopie und Materialbearbeitung sowie Massenspektrometrie (Sekundärionen-Massenspektrometrie). Auch zur Isotopenanalyse werden Ionenstrahlen eingesetzt: Bei der Beschleuniger-Massenspektrometrie wird ein Ionenstrahl aus einem Material unbekannter Isotopenzusammensetzung erzeugt. Die Zusammensetzung wird dann mittels der Unterschiede in den ionenoptischen Eigenschaften verschiedener Isotope ermittelt, so dass auf Alter oder der Herkunft des Materials geschlossen werden kann.

Höherenergetische Ionenstrahlen werden zur Erzeugung von Radionukliden und Neutronen[10] für die Medizin und Materialanalyse verwendet[11].

In der Halbleiter- und Vakuumtechnik können dünne Schichten (Oberflächen) durch Ionenstrahllithografie erzeugt werden.

Literatur

BearbeitenFachliteratur

Bearbeiten- Ian G. Brown (Hrsg.): The Physics and Technology of Ion Sources. Wiley, 2004, ISBN 978-3-527-40410-0, doi:10.1002/3527603956 (englisch).

- Stanley Humphries: Principles of Charged Particle Acceleration (= A Wiley-Interscience Publication). Wiley, New York 1986, ISBN 978-0-471-87878-0 (englisch, archive.org [PDF]).

- J. D. Lawson: The physics of charged-particle beams. Oxford University Press; Clarendon Press, Oxford 1977 (englisch, archive.org).

- A. O. Hanson, R. F. Taschek, J. H. Williams: Monoergic Neutrons from Charged Particle Reactions. In: Reviews of Modern Physics. Band 21, Nr. 4, 1. Oktober 1949, S. 635–650, doi:10.1103/RevModPhys.21.635 (englisch).

Einzelnachweise

Bearbeiten- ↑ E. Rutherford: The scattering of α and β particles by matter and the structure of the atom. 1. Februar 2012, ISSN 1478-6435, doi:10.1080/14786435.2011.617037 (englisch, tandfonline.com).

- ↑ Cockcroft, Walton: Experiments with high velocity positive ions.―(I) Further developments in the method of obtaining high velocity positive ions. In: Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. Band 136, Nr. 830, Juni 1932, ISSN 0950-1207, S. 619–630, doi:10.1098/rspa.1932.0107 (englisch, royalsocietypublishing.org [abgerufen am 17. Januar 2025]).

- ↑ Cockcroft, Walton: Experiments with high velocity positive ions. II. -The disintegration of elements by high velocity protons. In: Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. Band 137, Nr. 831, Juli 1932, ISSN 0950-1207, S. 229–242, doi:10.1098/rspa.1932.0133 (englisch, royalsocietypublishing.org [abgerufen am 17. Januar 2025]).

- ↑ Cockcroft, Walton: Experiments with high velocity positive ions IV—the production of induced radioactivity by high velocity protons and diplons. In: Proceedings of the Royal Society of London. Series A - Mathematical and Physical Sciences. Band 148, Nr. 863, Januar 1935, ISSN 0080-4630, S. 225–240, doi:10.1098/rspa.1935.0015 (englisch, royalsocietypublishing.org [abgerufen am 17. Januar 2025]).

- ↑ Cockcroft, Walton: Experiments with high velocity positive ions V—Further experiments on the disintegration of boron. In: Proceedings of the Royal Society of London. Series A - Mathematical and Physical Sciences. Band 154, Nr. 881, 2. März 1936, ISSN 0080-4630, S. 246–261, doi:10.1098/rspa.1936.0049 (englisch, royalsocietypublishing.org [abgerufen am 17. Januar 2025]).

- ↑ The Nobel Prize in Physics 1951. Abgerufen am 17. Januar 2025 (amerikanisches Englisch).

- ↑ Ernest D. Courant, M. Stanley Livingston, Hartland S. Snyder: The Strong-Focusing Synchroton—A New High Energy Accelerator. In: Physical Review. Band 88, Nr. 5, 1. Dezember 1952, ISSN 0031-899X, S. 1190–1196, doi:10.1103/PhysRev.88.1190 (englisch, aps.org [abgerufen am 17. Januar 2025]).

- ↑ Roger M. White, David A. Resler, Stephen I. Warshaw: Evaluation of Charged-Particle Reactions for Fusion Applications. In: Nuclear Data for Science and Technology. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 1992, ISBN 978-3-642-63473-4, S. 834–839, doi:10.1007/978-3-642-58113-7_230 (englisch, springer.com [abgerufen am 17. Januar 2025]).

- ↑ Robert W. Hamm, Marianne E. Hamm: The beam business: Accelerators in industry. In: Physics Today. Band 64, Nr. 6, 2011, S. 46, doi:10.1063/1.3603918.

- ↑ A. S. Tsybin, A. E. Shikanov: Neutron generation in small sealed accelerating tubes. In: Soviet Physics Journal. Band 28, Nr. 8, August 1985, ISSN 0038-5697, S. 609–632, doi:10.1007/BF00895162 (englisch, springer.com [abgerufen am 17. Januar 2025]).

- ↑ J. Csikai, R. Dóczi: Applications of Neutron Generators. In: Handbook of Nuclear Chemistry. Springer US, Boston, MA 2011, ISBN 978-1-4419-0719-6, S. 1673–1693, doi:10.1007/978-1-4419-0720-2_32 (englisch, springer.com [abgerufen am 17. Januar 2025]).