Kalydon (Ätolien)

Kalydon (altgriechisch Καλυδών, lateinisch Calydon) war eine antike griechische Stadt in der Landschaft Ätolien.

Mythologie und Geschichte

BearbeitenDie Stadt ist seit homerischer Zeit bekannt und wird in der Ilias als ätolische Stadt aufgeführt.[1] Eponymer Held ist Kalydon. Kalydon ist in den griechischen Mythen von größerer Bedeutung. Hier spielten die Sagen um Oineus, den König dieser Stadt und der Stadt Pleuron, die der Bruder des mythologischen Stadtgründers gegründet haben sollte. Bekannteste Geschichte um Oineus und die Stadt ist die von der Kalydonischen Eberjagd.

In historischer Zeit war Kalydon im 5. Jahrhundert v. Chr. zunächst eine selbstständige Polis in einer Landschaft Namens Aiolis (Αἰολίς). Seit etwa 390 war die Stadt bis zum Jahr 366 v. Chr. Teil des Achaiischen Koinons (Achaiischer Bund). Danach wurde Kalydon zum Hauptort des Aitolischen Bundes. Mit der Eroberung des griechischen Mutterlandes durch das Römische Reich wurde auch Kalydon Teil der Provinz Achaea. Während der Herrschaft des Kaisers Augustus fiel das Territorium der Stadt an Patrai. Im Zuge dessen wurden auch die Kultbilder aus Kalydon nach Patrai überführt. In die Bedeutungslosigkeit versunken, verödete die Ortschaft immer mehr, in der Umgebung wurden römische Veteranen angesiedelt.

Archäologie

BearbeitenDie Reste Kalydons liegen am Südfuß des Arakynthosgebirges, oberhalb des Euenosufers, in der Küstenebene von Ätolien, etwa zwei Kilometer entfernt von der modernen Ortschaft Evenochori.[2] Die Stadt war in der Antike für den dichten Eichenbestand in der Umgebung bekannt.

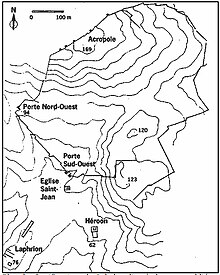

Auffälligste antike Hinterlassenschaft ist heute die etwa vier Kilometer lange Stadtmauer aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., die den doppelspitzigen Siedlungshügel umfasst. Auf der nördlichen Siedlungsspitze wurden Reste aus mykenischer Zeit gefunden. Ausgrabungen führt das Danske Institut i Athen durch. Bislang sind unter anderem das örtliche Hauptheiligtum, das der Artemis Laphria, dem Apollon Laphrios sowie Dionysos geweiht war, vor dem Westtor und ein Heroon ausgegraben. Das Heiligtum bestand aus Tempeln vom Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr., vom Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. und der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr.; das Heroon wird in das 1. Jahrhundert v. Chr. datiert.

Das Theater der Stadt wurde 1963 zufällig entdeckt und ab 2001 systematisch ausgegraben. Es wurde Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. errichtet und gehört damit zu den früheren erhaltenen griechischen Theaterbauten. Wie viele frühe Bauwerke dieses Typs entspricht auch das Theater von Kalydon nicht der später zum Standard werdenden halbrunden Form. Stattdessen hat es eine halbrunde Orchestra, während die aufsteigenden Sitzstufen drei Seiten eines Rechtecks (im oberen Bereich mit abgerundeten Ecken) bilden.[3]

Literatur

Bearbeiten- William Martin Leake: Travels in Northern Greece. Bd. 3, 1835, 534ff.

- William John Woodhouse: Aetolia. 1897, 91ff.

- Ejnar Dyggve, Frederik Poulsen, Konstantinos Rhomaios: Das Heroon von Kalydon. Levin og Munskgaard, Kopenhagen 1934.

- Ejnar Dyggve, Frederik Poulsen: Das Laphrion, der Tempelbezirk von Kalydon. Band 1 (= Arkæologisk-kunsthistoriske skrifter, Bd. 2). Det Kongelige Danske videnskabernes selskab (i kommission hos E. Munksgaard), Kopenhagen 1948.

- Ejnar Dyggve: A Second Heroon at Calydon in: George E. Mylonas (Hrsg.): Studies Presented to David M. Robinson. Bd. 1, St. Louis 1951, S. 360–364.

- Licia Vlad Borelli: Kalydon, Greece. In: Richard Stillwell u. a. (Hrsg.): The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. Princeton University Press, Princeton NJ 1976, ISBN 0-691-03542-3 (englisch, perseus.tufts.edu).

- Daniel Strauch: Kalydon 3. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 6, Metzler, Stuttgart 1999, ISBN 3-476-01476-2, Sp. 212.

- Søren Dietz, Maria Stavropoulou-Gatsi (Hrsg.): Kalydon in Aitolia I: Reports and Studies. Danish/Greek Field Work 2001–2005 & Kalydon in Aitolia II: Catalogues. Danish/Greek Field Work 2001–2005 (= Monographs of the Danish Institute at Athens. Bd. 12). Aarhus University Press, Aarhus 2011, ISBN 978-877288628-2.

Weblinks

BearbeitenAnmerkungen

Bearbeiten- ↑ Homer, Ilias 2,640; 13,217; 14,116.

- ↑ Eintrag zu Calydon in der wissenschaftlichen Datenbank Pleiades, Version vom 9. Januar 2024, abgerufen am 24. November 2024.

- ↑ Zum Theater siehe Rune Frederiksen, Olympia Vikatou (Hrsg.): The ancient theatre at Kalydon in Aitolia (= Monographs of the Danish Institute at Athens. Band 24). 2 Teilbände, Aarhus University Press, Aarhus 2023, ISBN 978-87-7219-282-6.

Koordinaten: 38° 22′ N, 21° 32′ O