Thomas Bridges

Thomas Bridges (* 1842 in Bristol, England; † 15. Juli 1898 in Buenos Aires, Argentinien) war ein englisch-argentinischer anglikanischer Missionar, Sprachwissenschaftler und Großgrundbesitzer. Bekannt ist er vor allem wegen seiner Missionierungstätigkeit unter den aussterbenden Indianerstämmen auf Feuerland, als Autor eines umfassenden Wörterbuches zur Sprache der Yámana und als Gründer der ersten Schaffarm am Beagle-Kanal, der Estancia Haberton.

Leben

BearbeitenThomas Bridges wurde mit zweieinhalb Jahren von seinen Eltern ausgesetzt, kam in ein Waisenhaus und wurde von Reverend George Pakenham Despard adoptiert. Despard war zunächst an einer Privatschule in Stapleton, Bristol tätig und wurde dann Sekretär der Patagonian Missionary Society (PMS), die es als ihre Aufgabe betrachtete, den äußersten Süden Amerikas zu missionieren (ab 1865 in South American Missionary Society (SAMS) umbenannt). Despard war mit dem Gründer der PMS, Allen Gardiner, eng befreundet und reiste als Superintendant der Mission 1856 nach Keppel Island auf den Islas Malvinas (Falklandinseln), gemeinsam mit seiner Familie und dem 13-jährigen Adoptivsohn Thomas Bridges.

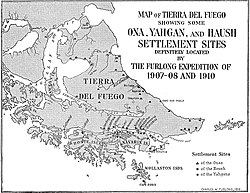

Die Missionstätigkeit des Adoptivvaters führte beide wiederholt in das Gebiet des Beagle-Kanals, wo der junge Bridges bald die Sprache der Yámana erlernte, die er selbst Yaghana nennen sollte. 1859 endete ein Versuch Despards, auf Feuerland eine Missionsstation zu errichten, mit der Ermordung von Missionaren: Despard legte daraufhin sein Amt nieder, kehrte nach England zurück und betraute den 17-jährigen Thomas Bridges provisorisch mit der Leitung der Mission. Mit Hilfe der Yámana, die Despard mit nach Keppel Island gebracht hatte, studiert Bridges die Sprache der Indigenen und begann mit den ersten Arbeiten an seinem Wörterbuch zur Sprache der Yámana. Mit Despards Nachfolger, Reverend W. H. Stirling, reiste er ab 1863 mehrmals nach Feuerland, wo beide 1867 die Siedlung Ushuaia gründeten.

1869 wurde Thomas Bridges in England zurückberufen und dort zum Priester geweiht. Während seines Englandaufenthalts lernte er Mary Ann Varder, eine Lehrerin aus Haberton, Bristol kennen und heiratet sie. Mit ihr und einer neunmonatigen Tochter verließen sie England, um sich zunächst auf Keppel Island und ab dem 1. September 1871[1] in Ushuaia niederzulassen. Thomas Bridges trat dort die Stelle eines Superintendent der neu gegründeten Missionsstation an, die er bis 1886 innehatte. Im Verlauf der weiteren Jahre war seine Arbeit in der Mission mit der rapiden Ausrottung der indigenen Bevölkerung durch nach Feuerland eingeschleppte Krankheiten und Verfolgung konfrontiert. Mit der zunehmenden Besiedelung der Region durch Kolonisten verschlimmerte sich die Lage der Bevölkerung zusehends, sodass Bridges die Mission aufforderte, die indigene Bevölkerung in einem zu erwerbenden Reservat anzusiedeln. Dies wurde jedoch mit dem Hinweis auf die Aufgaben der Mission abgelehnt. Im Jahr 1886 war die indianische Bevölkerung bereits derart dezimiert, dass eine weitere Missionierungstätigkeit hinfällig wurde und er im September desselben Jahres den Dienst quittierte.

Bridges nahm die argentinische Staatsbürgerschaft an. Der Staatspräsident Julio Argentino Roca verlieh ihm für seine Verdienste als Missionar die erste Estancia auf Feuerland, die bis heute bestehende Estancia Haberton auf Isla Grande de Tierra del Fuego, benannt nach dem Geburtsort seiner Frau, Mary Ann Varder. Die Estancia verfügte über einen Grundbesitz von 20.000[1] Hektar. Ab 1887 ging das Ehepaar mit sechs Kindern der Schafzucht nach. Die Estancia beanspruchte die Dienste von rund 60 Familien der Yámana. Wolle und Fuchspelze wurden nach Großbritannien exportiert, auch mit Kaufleuten auf den Falklandinseln bestanden Geschäftskontakte. Die benachbarten Inseln Isla Gable (Wala) und Navarino wurden als Weideland in Beschlag genommen.[1]

Später belieferte die Estancia Goldsucher in der Bucht von Sloggett mit Fleisch und Gemüse. Sein Sohn, Esteban Lucas Bridges wurde durch die von ihm veröffentlichten Erinnerungen El último confín de la Tierra (1952) auch über die Grenzen Patagoniens hinaus bekannt. Lucas schrieb, sein Vater sei kein guter Geschäftsmann gewesen, weil er dafür zu wenig eigennützig gewesen sei.[1]

Sprachforschung

BearbeitenWährend seiner Missionstätigkeit in Ushuaia begann Thomas Bridges die systematische Arbeit am Wörterbuch und der Grammatik der Sprache der Yámana, das bei seinem Tod mehr als 32.000 Wörter auf über 1000 Seiten enthielt. 1898, kurz vor seinem Tod, übergab Bridges das Manuskript und andere Dokumente an den Polarforscher Frederick Cook, der gerade auf der Rückkehr der Belgica-Expedition befand und versprach, für die Publikation in den Vereinigten Staaten zu sorgen. Thomas Bridges selbst verstarb nach einer Geschäftsreise nach Buenos Aires an Krebs im British Hospital in Buenos Aires und wurde dort am Chacarita Friedhof im gleichnamigen Stadtteil Chacarita begraben.

Jahre später wurde das Manuskript unter dem Namen Cooks unter der Schirmherrschaft der Observatoire Royal Belgique veröffentlicht. Auf den eigentlichen Autor Thomas Bridges wird nur in einer Randnotiz Bezug genommen. Esteban Lucas Bridges versuchte im Namen der Familie die Autorenrechte seines Vaters zu wahren, doch beide Weltkriege vereitelten das Vorhaben. Spätere Versionen des Wörterbuchs (etwa von Ferdinand Hestermann, Mödling 1933) sind gegenüber dem Original deutlich verstümmelt. Eine Letztfassung ist 1987 unter dem Titel Yámana-English Dictionary by Rev. Th. Bridges. Edited by Dr. Ferdinand Hestermann and Dr. Martin Gusinde bei Zagier y Urruty Publicaciones in Buenos Aires erschienen.

Literarische Rezeption

BearbeitenThomas Bridges und Ferdinand Hestermann lieferten die Vorlagen zu den beiden Hauptfiguren in dem 2021 für den Schweizer Buchpreis nominierten Roman Feuerland des Schriftstellers Michael Hugentobler.[2]

Literatur

Bearbeiten- Marco Albino Ferrari: Terraferma. Libri Corbaccio, Milano 2002, ISBN 978-8-879-72509-5.

- Thomas Bridges, In: Oxford Dictionary of National Biography.

Weblinks

BearbeitenEinzelnachweise

Bearbeiten- ↑ a b c d e Patrick Benoiton: Une histoire du Cap Horn. Éditions Glénat, Grenoble 2024, ISBN 978-2-344-06013-1, S. 100–103.

- ↑ Michael Hugentobler: Feuerland. dtv Hardcover, 2021, 224 Seiten.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Bridges, Thomas |

| KURZBESCHREIBUNG | englisch-argentinischer anglikanischer Missionar, Sprachwissenschaftler und Großgrundbesitzer |

| GEBURTSDATUM | 1842 |

| GEBURTSORT | Bristol, England |

| STERBEDATUM | 15. Juli 1898 |

| STERBEORT | Buenos Aires, Argentinien |